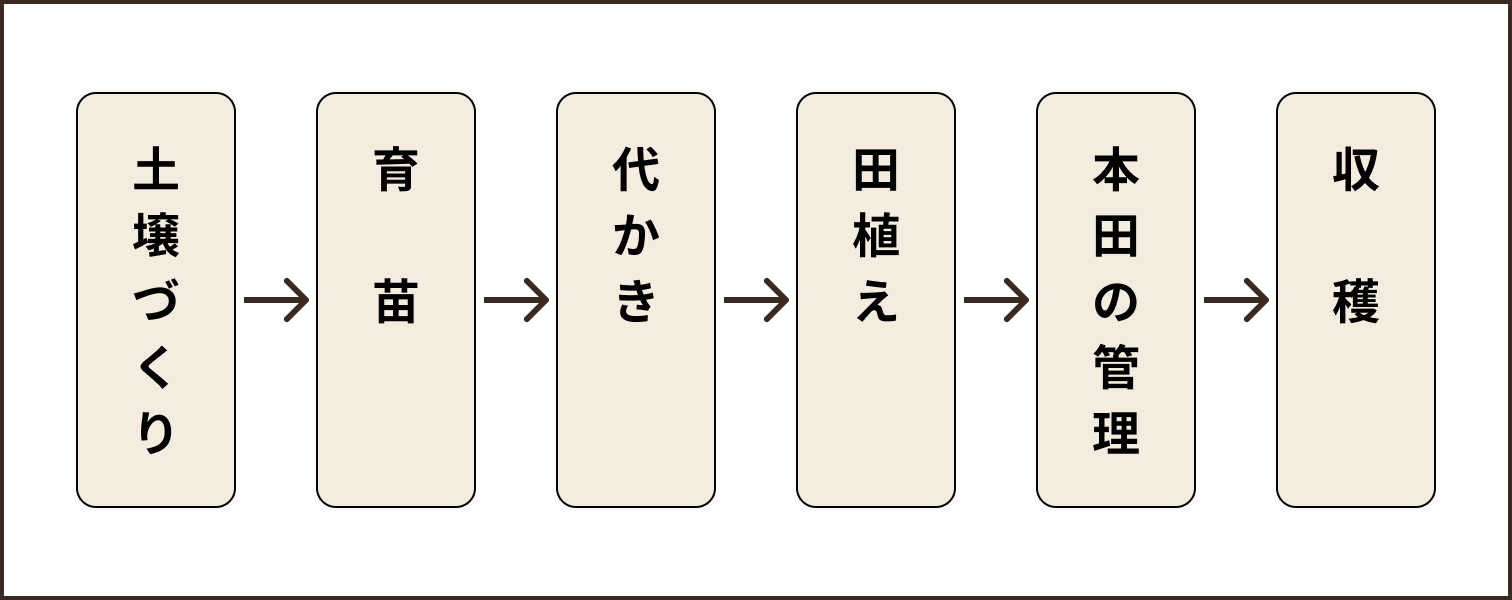

お米ができるまで

『土壌づくり』‐土を肥沃する‐

本田の準備

収穫後すぐに、次年度の米作りのために水田を耕す(耕起)作業が始まります。コンバインでの収穫では、稲わらは10㎝ほどに切断され、水田に撒かれた状態になっています。耕起作業は、トラクターにロータリーを取り付け、回転する鉄製の爪でこの稲わらや刈り株、雑草などを鋤き込みながら、水田を20㎝ほどの深さで起こしていく作業です。

① 水稲が根を張るだけの土壌づくり

② 稲わらや刈り株などを土の中で腐らせる(腐熟)

③ 冬の間に土中にある雑草の種子を低温と乾燥により死滅させ、酸素を混ぜ込むことで土の滋養を助ける

十分な土壌を確保することは、水稲の根張りの深さを決めることになり、収穫量や倒伏などに大きく影響します。耕起作業は雑草の防除にも効果があり、雑草は耕起を繰り返すことにより乾燥と冬の低温で弱るため、春までに2~3回行います。

基肥

肥料としては、基本的に基肥と追肥を施用します。昔は手作業で代かきの時に行っていましたが、現在では機械で窒素・リン酸・カリの3要素を施用します。肥料には、品種や土地に合った化学肥料を用います。この段階でも稲の倒伏を考え、土の色を観察しながら用量を調節します。

また、味を良くするとして有機質やマグネシウムを含んだ資材肥料で、徐々に肥料効果が出てくる緩効性肥料と速効性肥料を混合した全量基肥タイプを施用しています。

育苗

35年前までは圃場で大きな苗になるまで育ててから、手で植えていましたが、田植え機の普及により育苗箱を用いて育苗するようになりました。育苗箱の大きさは30×60㎝で、深さ3㎝の箱に床土を詰めて播種し、育苗ハウスの中で育てる方法となります。苗籾は、種子消毒→陰干し→浸種→薄播の工程で進みます。

田植えまでの間の気温の変化で、思わぬ病気の発生や伸びすぎなどを起こさないように、気を抜かずハウス内の温度管理をします。灌水のやりすぎにも注意し、丈夫な苗をつくるために、経験を積んだ一工夫を加え、理想の苗に育つよう手間を惜しまず管理しています。

代かき

田植えのおよそ20日前から2日前までに耕起した水田に水を入れ、トラクターにドライブハローを取り付けて作土の上部を撹拌します。2回に分けて行い、1回目を荒代、2回目を本代と呼びます。

① 土塊を細かくして田植え作業を効率化する

② 土粒子を細かくすることにより、水田の水持ちを良くする

③ 水田を平らにし、水の深さを均等にする

この時、耕すと同時に発芽し始めた雑草を埋め込んで雑草の発生を抑えます。これらの作業を終えたら、3~4日以上の期間を空けずに田植えを行います。期間を空けてしまうと雑草が生えたり、水や酸素が土に通りにくくなり根張りが悪くなる原因となってしまうため注意が必要です。

田植え

栽植密度は1㎡あたり18~22株、畦幅30㎝、株幅は約24㎝としています。1株あたりの植え付け本数は、その後の生育や倒伏、1穂の粒数や登熟状態、米の食味にまで影響すると言われています。

過剰な分げつを抑え、1本1本の茎が太くなり倒伏が少なくなることで収穫量が安定するよう、苗の仕上がりによって植え付け本数を調整しながら植えています。

本田の管理

苗の活着(植えた苗から新根が発生し伸び始める)までは、水管理のため毎日水田に出向き見回りを行います。3~5日で活着し、1株あたりの茎数が20本前後になる頃まで水深の調整を行い、じっくりと十分な分げつを待ちます。

やがて水田一面が緑色に染まり、日々移り行く気温とともに稲は生長し、白い花を咲かせます。その間にもあぜ道へ足を運び、稲の根元から穂先まで観察し、害虫や病気の被害が最小限に抑えられるよう、温かく見守ります。こうして暑い夏が過ぎ、恵みの秋がやってきます。

収穫

朝日を浴びてこうべを垂らし、黄金色に染まる稲穂。サラサラと風に揺れ、朝露が切れたらいよいよ収穫です。

籾水分が25%を下回ってから刈り取るのと同様に、品質が低下しないよう循環型乾燥機を用いて籾水分14.5%程度まで乾燥します。玄米の水分は14%を下回ると食味が低下するため、14~15%に調整します。